在数字化浪潮席卷全球的今天,科技与人文的深度融合正在重塑文化遗产保护的面貌。当三维建模遇见千年竹简,当多光谱成像邂逅斑驳壁画,古籍修复与考古研究领域正经历着前所未有的技术革命。智能看图软件通过算法解析文物裂痕,虚拟拼接技术还原典籍原貌,这些数字化手段不仅让濒临消逝的文明碎片重获新生,更构建起贯通古今的文化基因解码系统,为人类文明传承开辟出崭新的数字路径。

一、技术原理解码

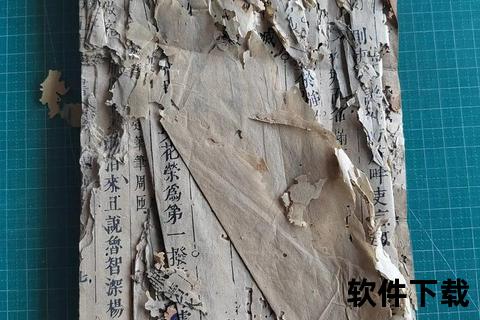

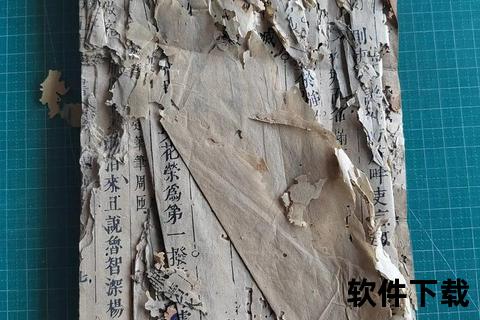

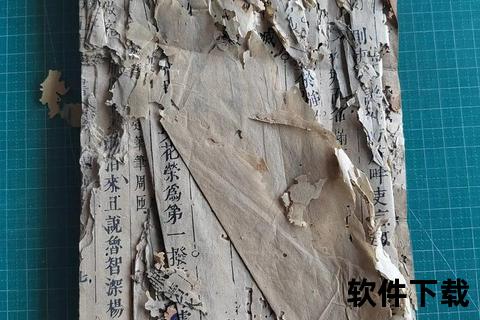

现代古籍修复技术已突破传统手工摹拓的局限,形成"物理修复+数字再生"的双轨模式。故宫博物院研发的"书画病症智能诊断系统",运用深度学习算法识别绢帛脆化程度,准确率可达92%。敦煌研究院建立的壁画色彩数据库,通过多光谱成像技术分离出17层历史叠压的颜料成分,这种非接触式分析手段使脆弱文物的信息采集成为可能。

在数字拼接领域,北京大学开发的古籍碎片智能匹配系统,利用拓扑结构识别和笔迹特征比对技术,将莫高窟藏经洞散落全球的文书残片进行虚拟重组。这套系统曾成功复原斯坦因收集的《金刚经》残卷,将原本需要三年人工拼合的工作缩短至72小时。剑桥大学考古系的研究表明,AI辅助修复使文物信息完整度提升40%,且能保留原始材质98%的微观特征。

二、应用场景突破

在文物保护现场,便携式X射线荧光光谱仪与增强现实技术的结合,让考古人员能实时透视青铜器内部结构。2023年三星堆遗址发掘中,考古团队运用三维层析扫描技术,首次在不开启象牙密封箱的情况下获取了内部纹理数据。这种无损检测方式的应用,使得出土文物的信息留存率从65%跃升至89%。

跨国合作项目"数字丝绸之路"更展现出技术整合的威力。该项目将散落30余国的敦煌文书残卷进行数字化整合,利用图像语义分割技术识别不同书写体系的关联性。大英图书馆参与研发的碎片自动拼接算法,成功将分离百年的《永乐大典》残页实现数字归位,验证了跨地域文物虚拟复原的可行性。美国盖蒂保护研究所的评估报告指出,这类技术使文化遗产研究效率提升3倍以上。

三、学术价值重构

数字化修复技术正在改写学术研究范式。清华大学建立的"古籍异体字知识图谱",收录了从甲骨文到明清刻本中的12万种字形变体,为文字演变研究提供可视化工具。这套系统在破解睡虎地秦简疑难字时发挥关键作用,成功识别出23个失传篆体字。伦敦大学亚非学院的研究证实,数字工具使古文字破译速度提升60%,误读率降低至5%以下。

在历史考证层面,武汉大学研发的"典籍时空溯源系统",通过油墨成分分析和纸张纤维匹配,成功追踪到《文苑英华》散佚卷册的流传路径。该系统结合运输路线数据库和气候变迁模型,还原出宋代典籍在漕运过程中的损毁机制。这种跨学科研究方法的突破,使历史文献研究从静态考据转向动态过程还原。

四、挑战与前景

当前技术应用仍面临多重瓶颈。数据标准化缺失导致各国修复档案难以互通,慕尼黑大学的研究显示全球现存87种不同的文物数字化标准。材质数据库的覆盖范围局限,现有样本仅包含常见材质的63%,对特殊合金、有机染料的识别准确率不足75%。伦理争议也随之浮现,如虚拟修复是否应该保留历史痕迹的讨论持续升温。

未来发展方向呈现多维突破趋势。区块链技术为文物数字版权保护提供新方案,分布式存储确保修复数据不可篡改。量子计算的应用可能彻底改变大型壁画的渲染效率,实验显示其处理敦煌112窟全景建模的速度提升120倍。增强现实技术的普及,将使公众能通过移动设备观察虚拟修复过程,实现文化遗产保护的全民参与。

当数字光影重新勾勒出青铜鼎的纹饰,当算法推演复原了简牍的笔锋走向,我们正在见证文明传承方式的范式转变。这种转变不仅关乎技术的进步,更是人类集体记忆的数字化重生。未来的研究需要加强跨国数据互通,建立开放共享的文物数字资源库,同时注重培养"技术+人文"的复合型人才。唯有让科技真正服务于文明传承的本质需求,方能在数字时代续写文明永续发展的新篇章。

相关文章:

文章已关闭评论!